佚名

2019年02月01日

佚名

2019年02月01日

網絡配圖

網絡配圖

學習類APP亂象叢生,教育部和多地劃紅線“凡進必審”

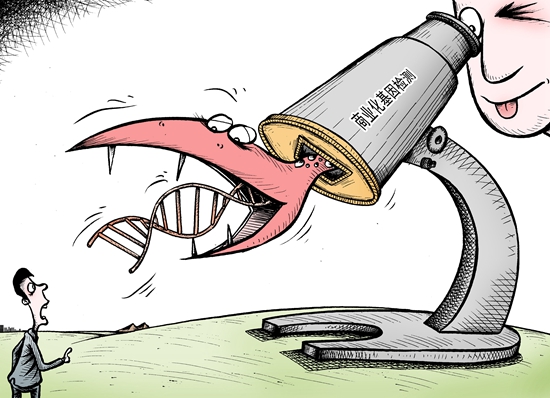

良莠不齊的APP問題頻出,內容涉黃、暗藏網絡游戲、夾雜商業廣告、誘導收費等亂象更是屢見報端。

借助技術進步方便教學,這本應該是學習類APP的初衷所在。然而在野蠻生長過后,進入校園的APP卻成為“藏污納垢”之地,引人擔憂。近日,教育部標明紅線,學習類APP進校不再隨意。

近年來,各類學習類APP走進校園,成為輔助教學的新工具。通過名師網絡視頻課程,學生在線預習,課中互動,線上答疑等功能備受學校與學生青睞。

“通過學校軟件布置作業,或者讓學生自主學習,既減輕了老師批改作業的負擔,也有利于培養學生的自主學習能力。”四川省成都市一所重點高中的數學教師張肖表示,學校使用的軟件多由學校組織試用,如果效果不錯可能會統一購買。

然而,良莠不齊的APP問題頻出,內容涉黃、暗藏網絡游戲、夾雜商業廣告、誘導收費等亂象更是屢見報端。

據央視新聞此前報道,“互動作業”APP開設的微信公號“作業小互”頁面中,“最新游戲”的欄目被放在了最中間的位置,點擊就出現了“損友圈”“大富豪”等游戲,而“游戲大廳”里更是包含了近百款的網絡游戲。同時,該APP還因涉黃問題被關停。

此外,不少APP還會通過給學校教師返利等方式順利進入校園。2018年10月央視“作業app亂象在調查”中曾提到:山西晉中一所小學的語文老師就披露,“一起小學學生”的推廣人員未經允許就進入學校推廣,并稱“只要老師下載使用并讓學生也下載使用的話,完成APP指定任務,可以送給每位老師30元話費”。

“作為教育與互聯網的新業態,在線教育尚未形成明確有效的管理制度和措施。這就導致在線教育平臺在內容把關、教師宣傳等方面難以規范。”經濟學家宋清輝曾公開表示,“在線教育的把控的確需要有專業的人士,或者專門法律法規來判定。”

因此,自2018年10月,寧夏、河北等省市陸續發布相關通知,要求嚴禁有害學習類APP進入中小學校園。

其中,寧夏要求各市、縣(區)教育局建立APP進校園審核備案制度,對APP內容、運營方式嚴格把關,校園內原則上只允許使用政府和教育行政部門審核通過的APP,企業和學校自行開發的APP,經縣級及以上教育行政部門審批備案后才能使用。

千呼萬喚之下,2018年12月28日,教育部下發《關于嚴禁有害APP進入中小學校園的通知》,要求各地采取有效措施,堅決防止有害APP進入中小學校園。

教育部強調,要開展全面排查,凡發現包含色情暴力、網絡游戲、商業廣告及違背教育教學規律等內容的APP要立即停止使用,要將涉嫌違法違規的APP、微信公眾號報告當地網絡信息管理和公安部門查處。要采用多種方式提醒家長慎重安裝使用面向中小學生的APP。

此后,浙江、安徽與江蘇等地也先后下發文件,要求全面排查和清理進入校園的有害APP,學校及學校內部分年級、部分班級在使用的學習類APP全部納入排查范圍,義務教育階段學校列入重點排查范圍。

多地要求,按照“凡進必審”“誰選用誰負責”“誰主管誰負責”的原則建立“雙審查”責任制,學校首先要把好選用關,對APP的內容、鏈接、應用功能、信息安全等進行嚴格審查,并報上級教育主管部門備案審查同意。

“教育部和地方政府出臺相關政策是非常有必要的。”復旦大學教育信息化專家宓詠稱,對涉及未成年人的各類軟件都需認真把關,尤其需要定期檢查,才能讓軟件自我約束與監督,減少僥幸心理。

南京師范大學教育科學學院副教授曹梅則認為學校在引進教輔APP前,除了審查,還應做一個預調研,了解各個家庭中學生對手機、平板電腦等使用情況,對APP做3—5年的使用規劃,切不可頻繁更換。

此外,亦有家長與教師擔憂,“軟件題庫會成為變相刷題,依然是為應試教育服務。”

“無論是作業APP,還是智能學習平臺,要關注教育與技術的深度融合。”教育部中學校長培訓中心主任、華東師大教授代蕊華表示,這些產品首先是一個教育產品,而不僅是技術產品,應更多考慮教育的規律與需求,更多考慮加強學生之間、師生之間的互動,更好發揮教師的作用,激起學生學習積極性,而不只是關注做題,這也是教育信息化必須面對的問題。

21世紀教育研究院副院長熊丙奇則建議,如果能通過大數據分析教輔類APP,針對不同學生精準布置個性化作業,相信能得到更多認可。

記者:黎文婕