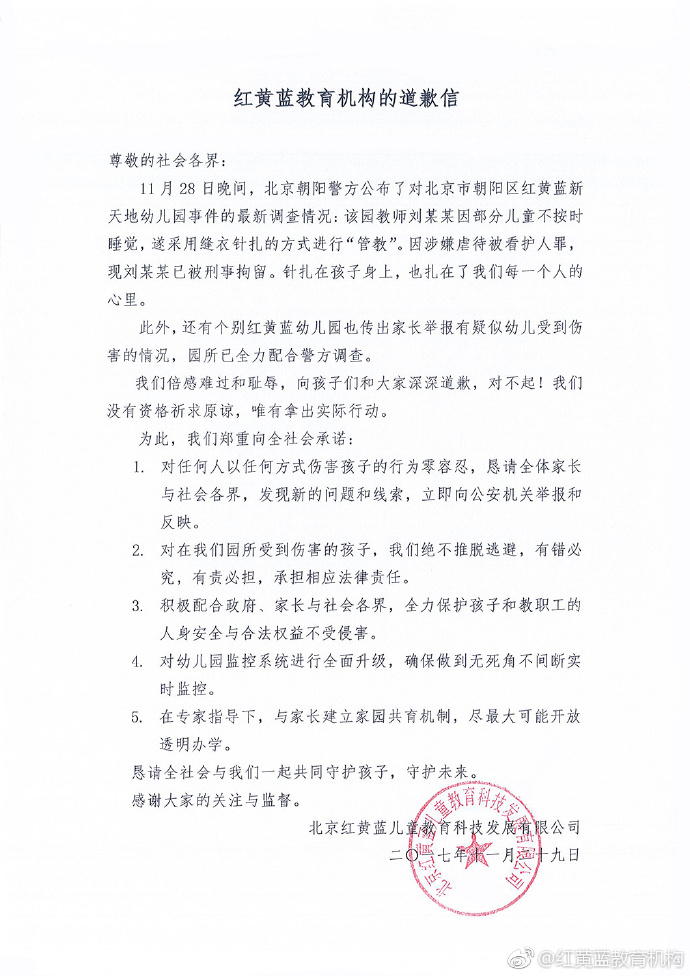

未知

2017年05月04日

未知

2017年05月04日

網絡配圖

4月初,上海曝出假冒奶粉大案。上海公安部門宣布,破獲一起1.7萬罐冒牌雅培奶粉案件,根據國務院食安辦督查要求,上海市食藥安辦正協助公安部門協查相關7個省,并要求相關省份徹查乳粉流向,嚴懲冒牌乳粉等欺詐行為,確保嬰兒配方乳粉質量安全。與此同時,食藥監總局在官網回應稱,警方已對查獲的冒牌奶粉進行檢驗,產品符合國家標準,并不存在安全風險。

4月6日,食藥監總局再發公告,國產奶粉品牌貝因美也卷入假冒奶粉案中,并表示此前通報冒牌奶粉符合食品安全標準,主要是提醒消費者如果已購買食用,不要過于恐慌。

隨著假冒奶粉事件持續發酵,該問題再度觸痛了公眾緊繃的敏感神經,同時也反映出我國食品行業從監管、消費到生產環節中的多個痛點。

“假”從何而來

在2003年被曝光的安徽阜陽劣質奶粉事件中,百余名嬰幼兒因食用劣質奶粉被毒害成為“大頭娃娃”,導致其發育畸形甚至死亡。這一事件轟動全國,引起了輿論對食品安全領域的關注。

2008年,三鹿奶粉“三聚氰胺”事件爆發,引發中國乳品行業“大地震”,幾乎整個乳制品行業都被卷入其中。這起“毒奶粉”事件,不但重創了中國制造的商品信譽,致使多個國家禁止了對中國乳制品的進口貿易,更摧毀了國人對國產奶粉的信心。于是,洋奶粉品牌大舉搶灘中國市場,洋奶粉海外代購、洋奶粉借機漲價、香港限購、海外搶購、貼牌洋奶粉等現象紛至沓來。

時隔八年,國內乳業再曝問題事件,“中國嬰幼兒還是喝不上放心奶”成為千百萬家庭的無奈感嘆。

高級乳業分析師宋亮在接受《法人》記者采訪時分析了此次造假事件隱蔽的原因。宋亮介紹,這次事件是不法分子將合格奶粉換包裝后賣出,以賺取差價的不法行為。他們把國產品牌換成進口品牌,把小品牌換成大品牌。目前造假的手段已經越來越專業,比如在換包裝的過程中,會采用紫外線殺菌或烘干殺菌。這樣一來,由于奶粉本身“無毒”,不會對嬰幼兒身體造成損害,所以也就比較難被消費者覺察。

“這種事情也很難監管到。”宋亮補充說,因為其行為不存在制假,而屬于造假,并不屬于偽劣事件,從監管的角度來看也確實很難發現。而本次奶粉假冒案件之所以能浮出水面,是被侵權企業在其產品渠道管控過程中發現了假貨,從而向公安機關舉報。

中國人民大學經濟學院副院長劉瑞教授在接受《法人》記者采訪時表示,中國食品安全問題之所以屢屢發生,生產者、消費者和監管部門都存在一定的問題。首先,部分企業生產者一味地追求利潤,置消費者的安危于不顧,所以在一些企業內部的質檢環節形同虛設,即使發現問題也沒有采取相應措施,投機行為讓不良商家嘗到不遵守規則也可以實現盈利的甜頭。

其次,政府監管的漏洞使得一些小工廠、小窩點生產的商品在生產領域沒有接受監管就直接進入流通領域。還有許多大超市和商貿流通企業都有相當數量的自有品牌商品,他們委托其他經營者生產加工商品直接進入超市或商場銷售,由超市或商場向消費者承擔生產者、銷售者的所有責任,這部分商品只有在進入流通領域后才能進行有效監管。

“此外,在食品安全問題上,消費者視自己為一個旁觀者和享受者,而不是食品安全的參與者與貢獻者。貪圖一時便宜的消費行為無形之中縱容了制造食品安全事故的始作俑者,給違法的食品安全生產者留下了可乘之機。”劉瑞告訴《法人》記者。

倒逼責任回歸

這次奶粉事件自曝光以來,食藥監總局為了減少社會恐慌,強調假奶粉符合“國標”的回應也成為輿論爭議的焦點。

雖說這次官方高度重視,并在第一時間破獲了案件,但在這種情況下,簡單地用“不存在安全風險”來應對此次危機,反倒容易讓人誤解,甚至淡化監察部門和法律系統對此做出的努力。

對此,劉瑞教授解釋說,我們以前也接觸過其他一些假冒產品,只不過在老百姓眼里,假冒產品就是偽劣產品。其實,假冒產品有些只是非正牌廠家生產,但是其生產商本身也是一個合法登記注冊的企業,只不過要侵占正牌商品商標、商譽來銷售自己生產的商品,從中獲取利潤,這就屬于山寨產品。

“這種山寨產品從生產過程來講,應該還是有一些正規的標準,或者說它符合一些標準規定,只不過它有些具體的指標不達標,有些售后服務沒有跟上,以及在一些細節上面不具備品牌商品的效應。”劉瑞表示,目前的報道并未對該事件中的不法商人性質做全面的披露,顯然他們不是一兩個人,而是一個團伙,甚至有自己的流水線,亦有自己的在當地工商注冊的正式的企業,所以可以 排除假冒奶粉是一種非法的地下生產廠家的產品。

雖然屬于山寨產品,但假冒奶粉不等于毒奶粉,并不意味著不符合相關安全標準。有關部門對產品中的常規污染物和微生物做出檢測,并未超過標準。而國家食藥監總局發出這個信息,多少有安民告示的導向作用。因為大家現在都是驚弓之鳥,一說是假冒商品,就和吃了毒藥似的,引起社會恐慌。

“國家部門基于這樣一種安撫民心的考慮,先公布一個初步的檢測報告,核心的問題就是這個東西吃了對身體有沒有危害。” 劉瑞告訴《法人》記者,但對于假冒奶粉案件來說,不能因其合格而減輕生產、經營者的罪責,也不能因其達到了“國標”,就具有合法存在的理由,更不能說因為合格假冒品的存在,就讓監管者所應承擔的責任有所減輕。

宋亮亦表示,盡管檢測“合格”,冒牌奶粉仍然嚴重侵害了消費者的利益和品牌廠商的利益。消費者如果在正規渠道買到這種山寨產品的話,有權利進行相應的索賠。這樣不但使不法商家受到嚴厲的處罰,還可以鼓勵受害人起訴揭露企業的不法行為,能最大限度地遏制食品安全問題的發生。

“否則涉案企業往往損失有限,甚至對事后召回也表現得漫不經心,何談把食品安全問題當作企業的生命線來認真看護。”宋亮表示。

完善監管漏洞

再次曝光的奶粉安全問題,暴露了我國有關食品安全監管及制度方面存在的漏洞。國家食藥監局聲稱要嚴厲打擊假冒者,要追究假冒奶粉的銷售者和網絡平臺開辦者的連帶責任,這是應有之舉。但監管者也應反思,奶粉事件為何屢屢出現。

劉瑞表示,監管部門應堅持事前監督、把牢源頭,事中監督、控住重點,事后監督、守住出口,通過加強事前、事中、事后“三個監督”環節,才能堵住食品安全監管的缺口。

劉瑞舉例表示,通過該事件,監管者可認真核查監管漏洞中是否存在地方保護主義。如果是一個地方注冊的企業,為了完成地方任務而帶來產值、增加稅收,那么地方政府就可能對其售假的行為睜一只眼閉一只眼。

此外,如果在流通上有監管但是把關不嚴,甚至有行賄受賄的情況,也應該嚴肅處理。這些問題都與利益鏈條各個節點上的責任人有關。只有對奶粉質量涉及的食品原料種植、收獲、加工、包裝、運輸、貯藏和銷售等各個環節進行全過程的監測監管,才能預先評估和防范可能出現問題的環節,不遺漏任何問題,進行有效的安全監管。

在這起案件被破獲之后,公眾更希望看到的是,制造和銷售者受到法律的嚴懲,提供渠道的第三方平臺被追究責任,尚未銷售的假冒產品被全面追回,上當受騙的消費者得到賠償。當然,公眾更愿意看到監管部門進一步加強和完善監管機制,能夠防患于未然,能夠讓人們真正感受到在中國購買食品,特別是奶粉,真的“不存在安全風險”。

假冒奶粉事件再考監管漏洞

作者:趙青 來源:《法人》